TIMELESS

Introduction

存在はどこまで「存在」するのか――これは時間の尺度と意味の変遷を問う試みです。

本作は「特別な思いが込められた木が切られ、しかし燃やされる前に人の手によって救い出された」という出来事を発端としています。作品はその木の年輪にフォーカスし、作り上げたイメージをサーマルプリント(時間によって消えてしまう感熱紙への印刷)にて三つの状態を並列的に提示しています。これによって何が成立するのでしょうか。

かつてマルティン・ブーバー*¹は「我と汝」において、対象への眼差しを「それ」から「なんじ」へ移行させることで関係性と意味の変容を説きました。意味とは主体の記憶や関係性に応じて揺れ動き、絶対的な基盤を持ちません。種や風土、時代といった枠組みによって共同的な意味は一時的に成立するものの、それらもまた時間のスケールを大きく変えることで意味の網目の隙間にこぼれ落ちていきます。

救出された木はその意味のあいだで揺れ動く対象です。ある者にとっては無意味な「それ」にすぎず、別の者にとっては「なんじ」として深く関わりを結ぶ存在となります。またその意味のあり方さえも一様ではありません。

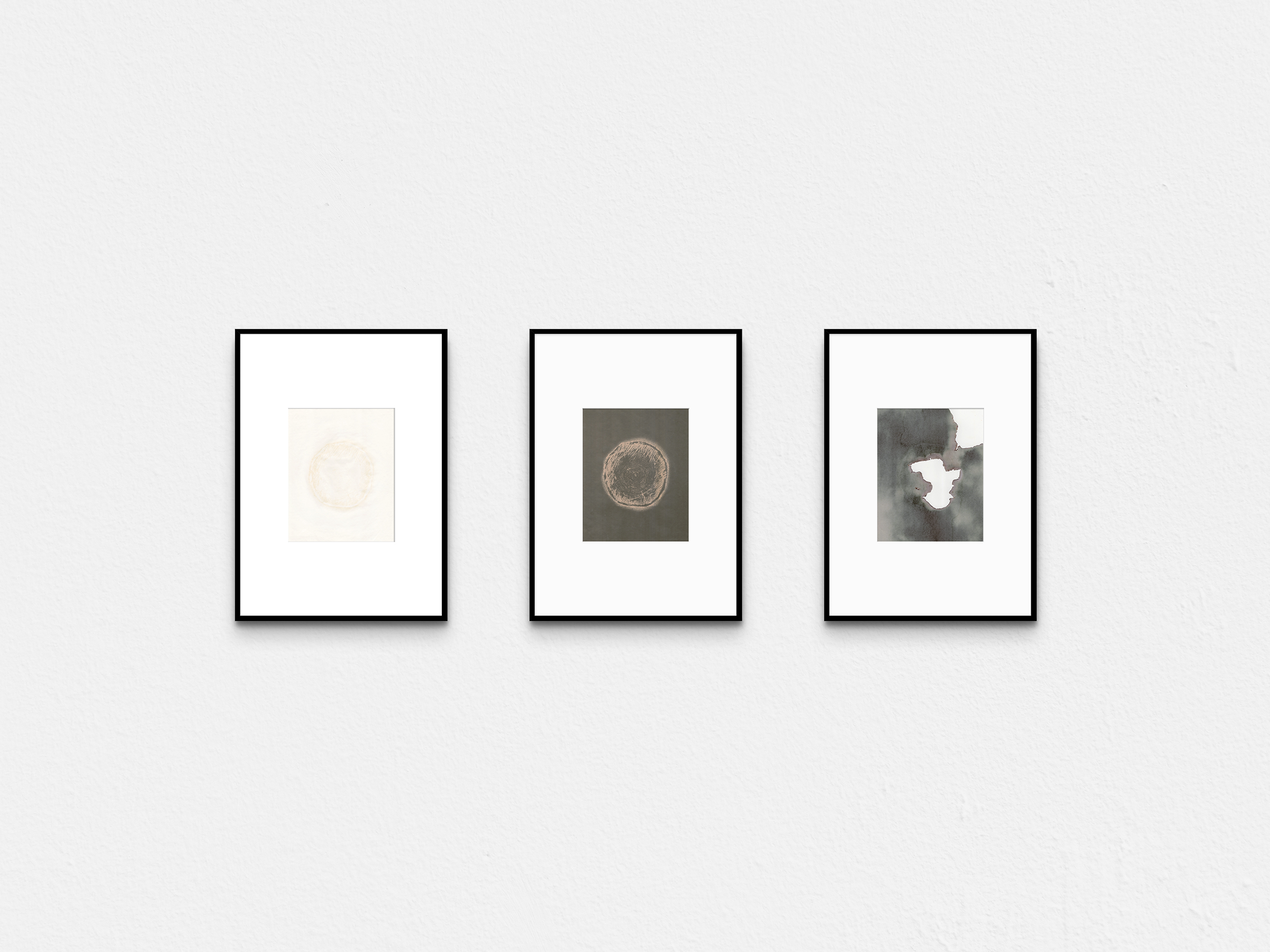

展示された三つの形態は、この意味の変容を凝縮しています。

作品[1](Fig3.)では強烈な太陽光と時間の経過によってイメージは消失しています。

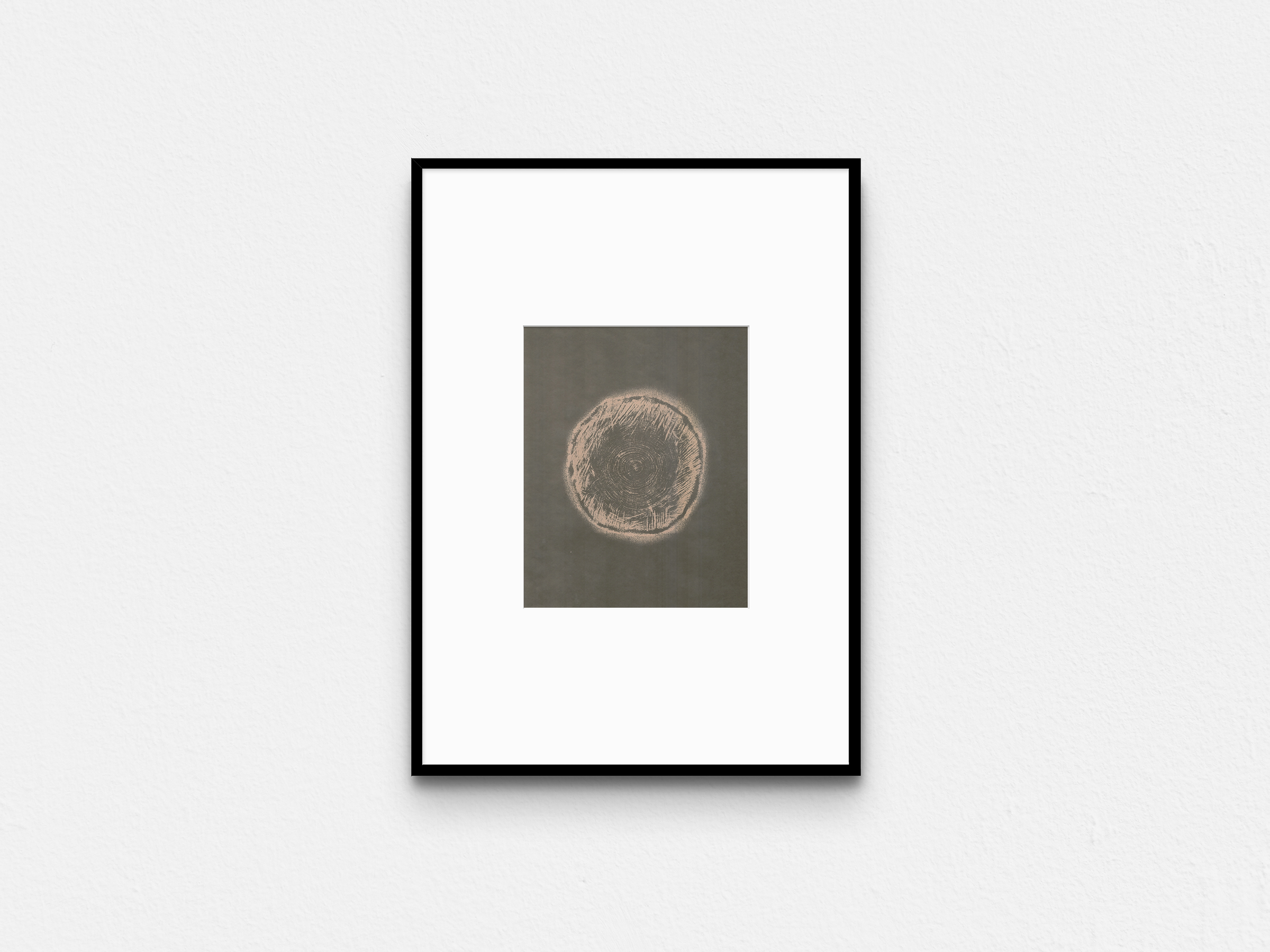

しかし[2]では加熱というきっかけによってイメージは再生します(ただし、モノクロで反転してしまうため、年輪は逆転し「図と地」の関係性が入れ替わる)。これは時間の経過によって失われた記憶が、ある特定の行動によって蘇る(例えばプルーストの「失われた時を求めて」のような)現象です。

そして[3]において更なる加熱によりプリントそのものが燃えて朽ちています。これまで[1]と[2]では平面上のイメージと人間に作用する図像の関係性に終始していたはずが、[3]ではまったく別の角度で終わりを告げるのです。これは支持体を失うことであり、存在そのものが消失すること=「無」への収束です。

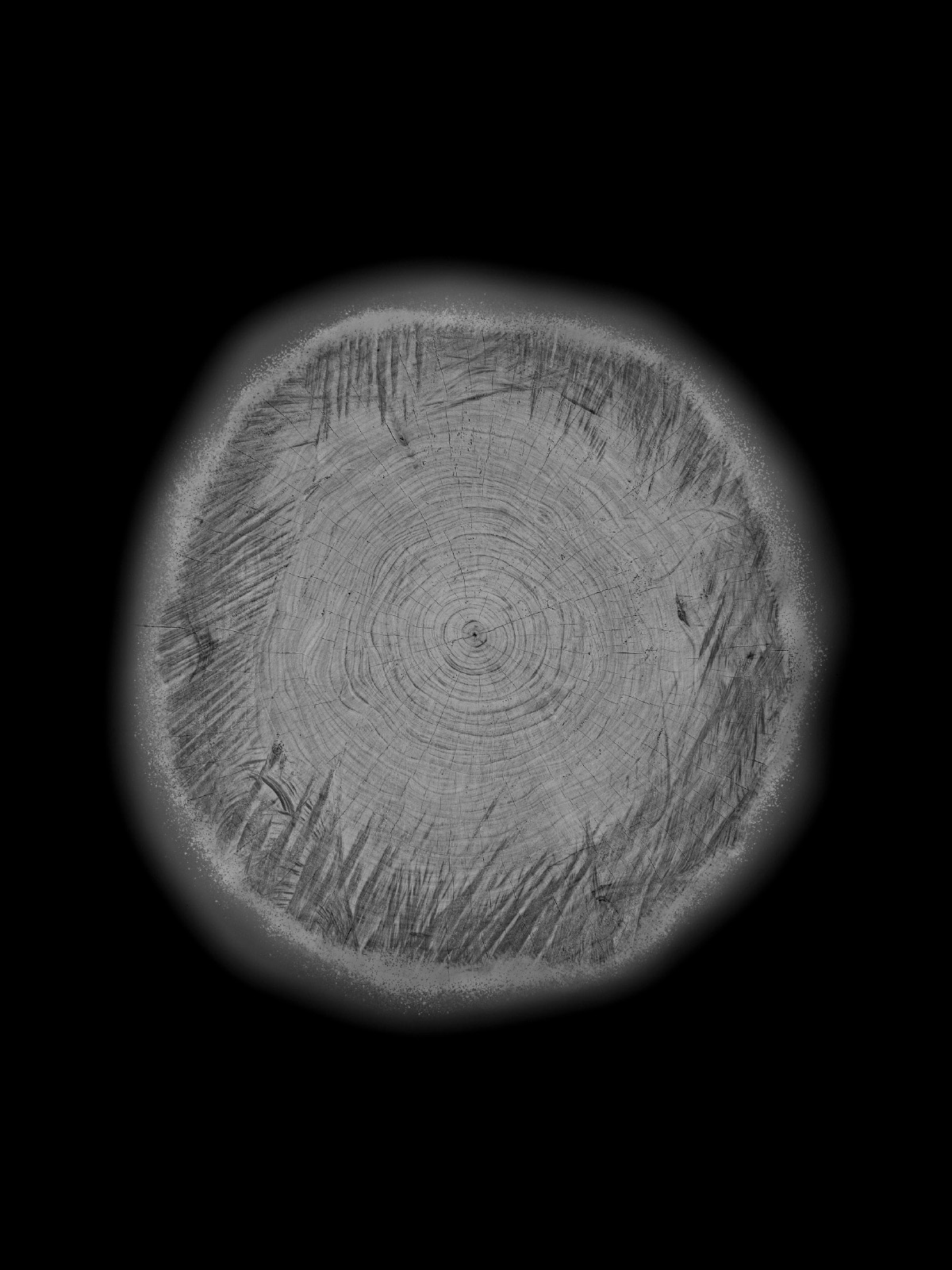

救出する木という存在がこの世界に現れなければそもそもの意味は紡がれず、この話は成立しなかったでしょう。そしてその年輪は木の内側の時間の痕跡であると同時に、木の外部環境の記録でもあります。すなわち、木は内と外を互いに包んでいます*²。

しかし環境を失った木はいまや新たな年輪を刻むことはできません。とはいえ、救出の行為によって「なんじ」として眼差され新たな関係性の場に置かれています。さて木はどこまで「存在」するのでしょうか?

私はそこに新たな意味の獲得の機会を提供したかったのです。物理的には切られ、仮想的にはイメージは消失し、二度の死を経験する木。しかしイメージの終焉は意味の死ではなく、むしろ意味は常にテンポラリー(一時的)なものとして、生成と消失の間に現れ続けます。

ここを出発点とし、新たな架空の年輪が刻まれることを期待して。

(リーフレット記載解説文)

References

Fig1.

(左)切られた木が存在していた頃。ここには拝所があり、撮影時、平良市で最も高い木だったという。(右)同じ場所の現在。

Fig2.

救出された木の年輪を元にしたイメージ

Fig3.

1. プリントしたイメージが時間経過で消えたもの / 2. 消えたプリントを加熱してイメージを反転させたもの / 3. 過度な加熱により燃えてしまったもの

Fig4.

該当の木についての参考資料:

広報ひらら 1995/5月 「木と語ろう 〜老木・巨木を訪ねて〜②」佐渡山正吉氏 / 資料提供:萬矢叶子

Notes

三つの状態。

同一の像を起点としながらも、

異なる物理的条件のもとで成立し、

様態が異なっている。

(以下では便宜的に、それらを左から1、2、3と呼ぶ。)

基盤となるサーマルプリントは、

像の成立が熱の有無という

二値的条件に依存する。

この構造は存在論的な安定を意味しない。

像は定着しているのではなく、

つねに熱と光のもとで保留される。

[1]長時間の光に晒された結果、

像はほぼ消失している。

――かつて像があったという事実は折り畳まれ、

存在が消えたあとの在り方が表出する。

[2]消失した像が、

再び熱を与えられることで立ち上がる。

像は反転し、同一性の中に断絶が生まれる。

[3]過剰な熱によって

支持体そのものが失われる。

ここで像は消えるのではなく、

像を成立させていた条件が崩壊する。

存在は否定されるのではなく、

支えを失うことで

考えられなくなりかけている。

写す対象である木の年輪について。

時間の経験の記録として理解されるものが、

ここでは操作され、二階調に還元され、

熱に従属している。

経験の痕跡は、

経験とは異なる時間へと移送され、

このとき写真=過去を保存する装置ではなく、

出来事を生成する条件となる。

ここでの出来事とは、

何かが起きたという事実ではなく、

“意味が安定しない状況”が発生することだろう。

[1]から[3]へ推移。

質量の消失へと向かう一方向的な時間として。

しかし意味の生成と消滅の同時性という、

逆向きの別の持続が走っているようにも思われる。

ここでは、

物理的時間と意味の時間が一致していない。

三連画という形式がこの不一致を可視化する。

中央の[2]のみが像を保っているが、

それは安定した現在ではない。

サーマルプリントの特性によって

像はいずれ白化する。

よって「現在」は存在の充満ではなく、

消失と生成が重なり合う裂け目として示されるだろう。

[1]と[3]はすでに像を欠いているが、

それらは「像が失われること」

を強く思考させる。

この逆説的な状況――

イメージの不在がイメージを喚起すること――

その構造が、存在の限界を指示する。

人はしばしば、時間の中で進行している状態を「生」と呼ぶ。

切り倒された木が

「まだ生きている」と言われたとき、

それは生物学的事実ではなく、

ブルデューがハビトゥスと呼んだような、

経験による無意識的な知覚に近い。

[1]は去りゆく存在の跡であり、

[2]は消滅の過程にあり、

[3]はほとんど無に近づいている。

しかし、いずれも完全な無ではない。

完全な無とは、思考の対象にさえならないものだからである。

ここにあるのは、

存在と無のあいだに留まり続ける、

論理的に包摂することのできない

中間領域であり、

残余なのかもしれない。

(エントロピーや不可逆性という概念さえも当てはまらない。)

生を散逸への抵抗だとすれば、

“二度の死”(木として、そして像として)/

“複数の消失”を経由する過程とは。

それは延命ではなく、位置をずらしながら続くこと。

誕生と死は、

経験として捉えることができない。

だからこそ、新たな疑いも生ずる。

つまり[2]のような限定された可視性こそが

逆説的に存在の顕現性に寄与しているのではないか、ということだ。

デジタルイメージは劣化せず、保存され続ける。

だが、ここで露になるのは

保存されないことそのものが

生成を引き起こすこと。

価値は永続性からではなく、

失われる運動のなかで立ち上がる。

支持体が消失しても、記録は残る。

木があったこと、

伐採されたこと、

作品になったこと。

それらは時間を引き延ばす。

しかし、その記録もまた、いつかは消える。

この連鎖は直線を形成しない。

この連なりは存在を、

時間のなかでどう認識してしまっているのか。

その問いから抜け出せないこと自体を、

留め置く。

- *¹ オーストリアの社会学者・哲学者。人間の主客関係における対話的存在のあり方を説いた。

- *² 内側と外側が互いに包まれつつ包むような同時性を西田幾多郎は「逆限定」という言葉で表現した。